베껴 쓰는 습관 - 최준

대문 없는 옆집

혼자 사시는 무당 할머니

지붕 위 낡은 깃발은 신통력의 은유(隱喩)인가

허리와 무릎을 앓고

보청기로 세상과 소통하지만

유모차 밀 힘이 발바닥에 여즉 남아

복대와 고통의 어시스트로 집 앞 텃밭을 가꾼다

내 집 앞 블록담장 밑에도 오이 모종 하나 심어주셨다

중부내륙 적설(積雪)이 다시

초록의 망망대해를 일굴 때까지

점 보러 오는 이 못 봤다

마당 구석 포도넝쿨 아래

꼬리만 살아 있는 개 한 마리

애기 시절 신내림이라도 받았는가

마주칠 적마다 엉덩이 요령을 흔들어댄다

인생이 동그라미가 맞아요, 원이 맞아요?

지랄허네

푸성귀나 뽑아다 처먹어

할머니도 저와 인연인가요?

이년?

아마존 강보다 긴 고무호스 끌고 나와

무당 할머니

아침을 시원스레 물 뿜으신다

텃밭의 장배기가 올해도 청청하시다

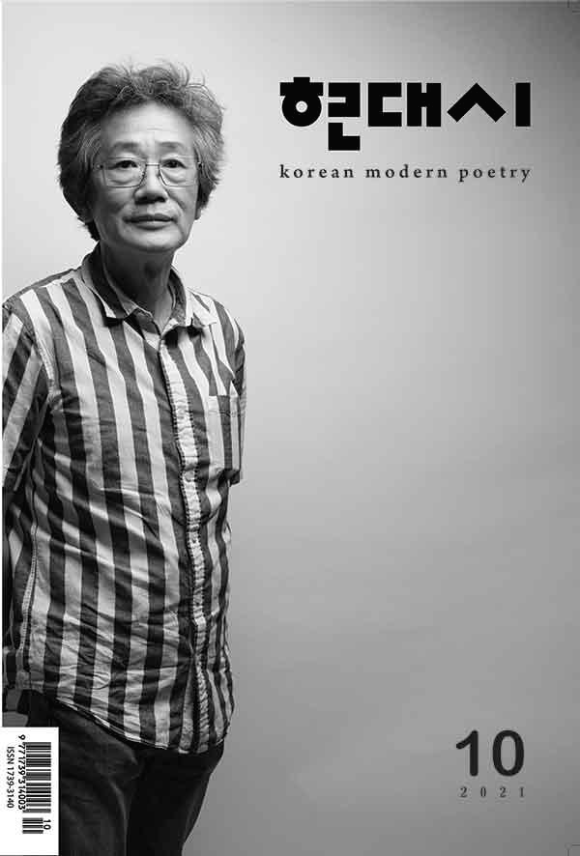

*월간 <현대시> 2021년 10월호

현관의 수사학 - 최준

나간다와 들어간다

사이에 신발장이 있다 문이 열리면

한 켤레의 신발이 떠나고

떠났던 신발이 돌아와 빈자리 찾아든다

해풍의 소금기에 절어 있기도 하고

달라붙은 나뭇잎이 파르르 떨기도 하고

오래된 도서관 서고의 활자들이 새겨져 있기도 한다

사라졌던 시간의 이 모든 거짓말들

흔적 없는 시간의 무늬들

모든 게 가설이고

모든 게 눈비의 교차점에서 생긴 착각들

여름의 신발들이 겨울에 갇힌다

겨울의 신발들이 여름을 기억한다

다음 페이지를 열면

언덕으로 오르는 갓길에서 견인차가 기다리고 있다

어떤 신발은 돌아오는 길을 잃어버리고

다시는 돌아오지 않을 거라고 중얼거리며

오늘이 마지막인 듯 신발장을 여는

아침이 있다

*시작 노트

세상은 참 부지런하다. 누군가 잠을 자면 누군가는 깨어 움직인다. 이건 성향이 아니라 일과 쉼 사이의 역학관계이자 시스템을 유지하려는 사회의 암묵적 약속이다.

이런 약속의 바깥에서 산 지 오래됐다. 이기적이랄 수도 있고 일탈이라 할 수도 있겠지만 이게 편하다.

아침과 대면한 게 언제였는지 기억에 없다. 낮보다 봄이 좋다. 은밀한 야행에서 세상의 빈틈을 발견하고 그리로 잠입하는 단독범행의 재미가 쏠쏠하다.

낮밤이 바뀐 삶이 언제까지 이어질까. 해가 중천에 떠 있을 때 부스스 잠에서 깨어 마당에 나설 때면 옆집 무당 할머니에게 점 보러 가고 싶다.

**최준 시인: 1984년 <월간문학>으로 등단.

'여덟 通' 카테고리의 다른 글

| 연극 - 이순재의 리어왕 (0) | 2021.11.05 |

|---|---|

| 여인숙 - 이강산 사진전 (0) | 2021.10.30 |

| 경춘선 - 서울 생활사 박물관 전시회 (0) | 2021.09.11 |

| 날개 없는 나비들의 날갯짓 (0) | 2021.08.30 |

| 현대시 8월호에서 발견한 시 (0) | 2021.08.17 |