올해부터 고국 산천을 걷기로 마음 먹었는데 겨우 두 번 다녀왔다. 지리산 둘레길 한 구간과 백두대간 한 구간이다. 한 번 출발하면 사나흘씩 시간을 내야해서 계획을 세웠다가고 막상 떠나려면 이런저런 일이 생겨 미루다 보니 시간만 흘렀다.

그 아쉬움을 달래기 위해 틈틈히 시간 나는 대로 북한산 둘레길과 한강변을 하루 종일 걷기도 하지만 좀 더 호젓한 길을 오래 걷고 싶은 마음은 여전하다. 이 책은 그 아쉬움을 달래주는데 큰 일조를 했다.

여행책을 좋아하긴 해도 막상 읽으려면 유명 관광지나 맛집 탐방 위주여서 흥미가 떨어진다. 이 책을 고른 이유는 철저하게 고독한 길을 혼자 걸은 저자의 내면을 엿볼 수 있기 때문이다. 까다롭게 골랐는데 읽어 가는 동안 그 길에 동행한 기분이다.

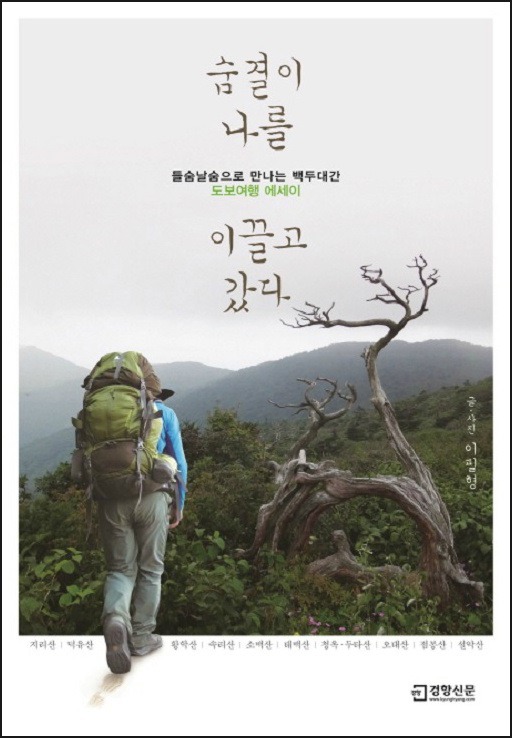

이 책을 쓴 이필형은 1958년 생으로 전형적인 한국 회사원으로 살다 50 중반을 넘기면서 회사를 그만 둔 후 그동안 앞만 보고 왔던 자신을 돌아보게 된다. 그렇게 시작된 여정이 백두대간을 홀로 걷는 일이었다.

혼자 걸었다는데 딱 꽂혔다. 말은 쉬워도 백두대간을 전부 홀로 걷기가 쉽지 않다. 물론 걷는 동안 이따금 만나는 산객들은 있었지만 산행은 늘 혼자였다. 진정한 여행과 걷기는 혼자여야 빛이 난다고 생각하는 나와 딱 맞았다.

그는 7월 중순부터 9월 초까지의 기간에 31일을 혼자 걸어 완주했다. 주일엔 교회에 가야해서 일주일에 4일 걷고 3일은 휴식하는 방법으로 정했단다. 매 구간 날짜와 거리를 꼼꼼하게 기록해서 읽는 사람이 참고할 수 있게 했다.

이 책은 단순한 등반 안내서에 머물지 않는다. 백두대간 정보를 얻을 양이면 다른 책은 얼마든지 있다. 이 책의 묘미는 걷는 동안 저자가 겪어온 지난 날을 되돌아 보는 사색과 함께 할 수 있다는 것이다. 글도 단문으로 참 잘 쓴다.

<나는 아직 험한 세상을 모르고 있다. 거친 세상이 아니라 온실 속에서 백열등을 보고 살았다. 이제 거친 광야의 세계로 나가야 한다>. 저자는 댓재에서 두타, 청옥산을 거쳐 백봉령까지 30km 가까운 거리를 하루 종일 걸으면서 이런 감상을 남긴다.

걷기라는 게 힐링을 위해 쉬엄쉬엄 걷는 것도 좋지만 이렇게 극기훈련에 가까울 정도의 혹독한 길을 혼자 걸으면서 마음을 다잡는 것도 일종의 힐링 방법이다.

<하루를 걷다보면 세월 같은 시간들이 지나간다. 길 위에서 간다. 어디쯤에서는 고독하다. 지독한 외로움 속에서도 걷는다. 이제 외로움은 내 문제임을 안다. 지난 날 하루도 혼자 있어본 적이 없다. 누군가와 만나지 않고는 하루를 끝낼 수 없었다>.

그렇다. 나부터 혼자 걷기나 혼행을 좋아하는 이유도 평소에 사람들에게 너무 시달리기 때문이다. 혼자 있기 힘든 세상에 이렇게라도 혼자가 되어 고독 속에 서 보는 것이 얼마나 귀중한 경험인가.

저자는 걷기가 끝나기 하루 전인 서른 번째 날 한계령에서 미시령까지 걸으면서 이런 글을 남긴다. <나의 삶을 되돌아본다. 어느 정도 안정된 틀 속에서 다람쥐 쳇바퀴처럼 타성에 젖은 삶이 반복되었다. 그리고 길을 나섰다. 오랫동안 잠자고 있던 게으른 행복을 벗어나야 했다. 이 길을 통해 나의 길을 열고 싶었다>. 단문이지만 생각이 잘 전달된다.

백두대간은 한반도의 등줄기다. 마치 인생의 무슨 의식처럼 완주를 하는 사람도 많다. 그게 무슨 유행이라 되는 듯 들쥐처럼 떼를 지어 몰려다니는 대간꾼들도 있다. 이 책에서 많은 것을 배운다.

사람은 이 저자처럼 교양이 있어야 한다는 것, 교양은 입에서 나오는 것이 아니라 몸에서 나온다는 것, 교양은 저절로 길러지는 것이 아니라는 것, 완주는 계획만 세우고 못 하더라도 나도 몇 구간쯤은 혼자 걷고 싶다. 걸을 것이다.

'네줄 冊' 카테고리의 다른 글

| 인생은 간결하게 - 쥐디트 크릴랑 (0) | 2018.07.03 |

|---|---|

| 빌 게이츠의 화장실 - 이순희 (0) | 2018.06.28 |

| 검사내전 - 김웅 (0) | 2018.06.02 |

| 1980년대 글동네의 그리운 풍경들 - 정규웅 (0) | 2018.05.29 |

| 세계사를 바꾼 10가지 약 - 사토 겐타로 (0) | 2018.05.27 |